8 Fakta Menarik Seputar Film The Boy in the Striped Pyjamas

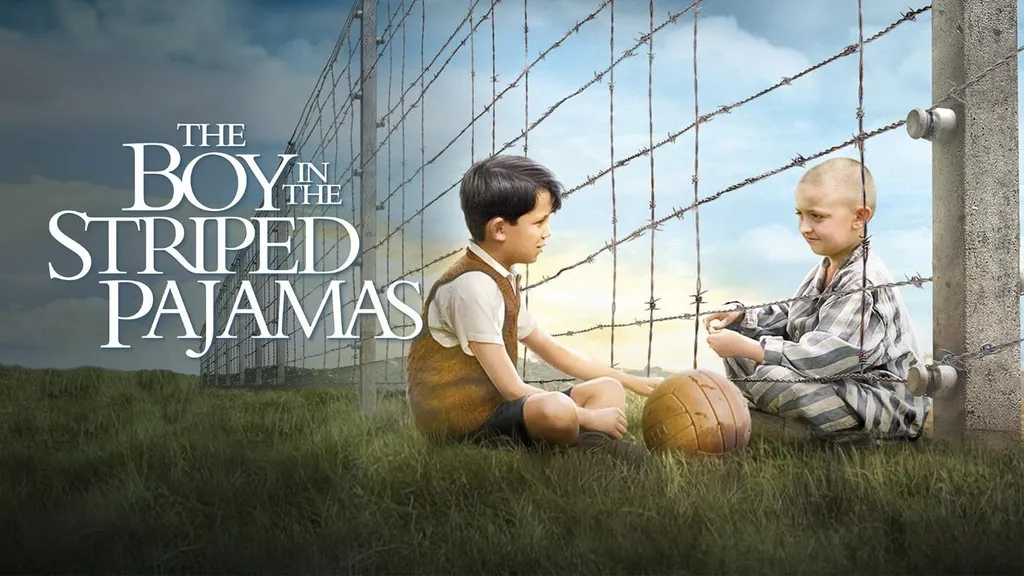

The Boy in the Striped Pyjamas tidak pelak lagi telah menjadi salah satu film drama bertema Holocaust yang menyentuh hati. Jika selama ini kita mengetahui Holocaust di dalam film lewat sudut pandang bangsa Yahudi dan simpatisannya, maka kali ini kita melihat peristiwa ini dari sudut pandang anak kecil berkebangsaan Jerman.

Lingkup film ini berskala kecil sehingga terlihat lebih sederhana. Meski begitu, tim desain produksinya membuat film ini berusaha tampil akurat, meski kurang autentik.

Selain itu, masih ada beberapa fakta lain yang sangat menarik untuk kita ketahui dari film ini, terutama kesesuaiannya dengan fakta sejarah. Pasti penasaran, kan? Yuk, langsung saja simak artikel berikut.

Baca juga: 10 Film Drama, Komedi, Sampai Parodi yang Bertema Nazi

1. Berdasarkan Novel Laris

Novel The Boy in the Striped Pyjamas ditulis oleh John Boyne, novelis asal Irlandia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada 6 Januari 2006 dengan judul The Boy in the Striped Pyjamas.

Setelah perilisan filmnya, judul film ini disesuaikan dengan penggunaan kata pajamas daripada pyjamas sesuai ejaan Amerika.

Menampilkan kisah Holocaust dari perspektif anak kecil putra komandan Nazi, novel ini dua tahun berturut-turut, 2007 dan 2008, menjadi buku terlaris di Spanyol. Di Amerika, novel ini pernah berada di posisi teratas daftar buku terlaris versi New York Times.

Novel ini pernah ditelaah di University College London dengan hasil bahwa isi novel mengubah pemikiran para pembacanya yang mayoritas berusia remaja terhadap peristiwa Holocaust secara signifikan.

Pernyataan ini sesuai juga dengan hasil riset yang digelar oleh ahli Holocaust kepada anak sekolah usia 13-14 tahun di Inggris yang lebih mudah mencernanya dibandingkan novel The Diary of Anne Frank.

Ditengah pro dan kontra disekitarnya, novel ini telah diadaptasi ke dalam film di tahun 2008 dan pentas balet di tahun 2017.

Namun berbeda dengan filmnya yang mendapat respon positif, pentas balet yang dipersembahkan oleh Northern Ballet Theatre mendapat respon negatif karena terkesan terlalu depresif meski performa para penarinya tidak mengecewakan.

2. Perbedaan Novel dengan Filmnya

Sebagai sebuah film adaptasi, tentunya sangat wajar apabila ada perbedaan dengan novelnya. Film The Boy in the Striped Pyjamas juga tidak luput dari hal ini. Dalam filmnya, Bruno disebutkan berusia 8 tahun, sedangkan di novel dia berusia 9 tahun.

Perbedaan terbesar antara film dan novelnya adalah peristiwa kematian Bruno. Jika di film, keluarga Bruno langsung mengetahui kemana Bruno berada dan berkabung sesaat setelahnya. Namun di novelnya, keluarga Bruno mencari keberadaannya hingga berbulan-bulan lamanya.

Dan keluarga Bruno menyadari bagaimana Bruno menemui ajalnya setelah Ralf menemukan pakaian Bruno tergeletak di dekat pagar kamp yang sedikit kendur. Dari sini mereka baru menyadari bahwa Bruno kemungkinan besar tewas di bilik gas dalam kamp konsentrasi.

3. Dibintangi oleh Para Pemeran Asal Inggris

Film The Boy in the Striped Pyjamas memang berlatar belakang sejarah. Sudah seharusnya film seperti ini memperhatikan kedetailan dan keautentikan dalam cerita dan visual yang ditampilkan. Namun, film ini kurang memperhatikan hal tersebut.

Banyak sekali hal yang tidak akurat dalam sejarah ditampilkan di film ini, salah satunya adalah tampilan kamp konsentrasi.

Menurut sejarah, dan juga film-film bertema serupa lainnya, pagar kawat di sekitar kamp dibuat tiga lapis, sehingga tahanan akan kesulitan untuk melarikan diri. Sedangkan di film ini hanya selapis, sehingga Bruno dan Shmuel mudah berkomunikasi dan bermain.

Selain itu, hal yang membuat film ini kurang dalam keotentikan adalah penggunaan para pemeran asal Inggris yang masih kental dengan logat British-nya.

Hanya Vera Farmiga saja satu-satunya aktris asal Amerika. Tentu saja sedikit banyak faktor ini mampu mengurangi nuansa sejarah yang ditawarkan film ini. Untung saja, para pemerannya tampil dalam performa yang apik.

4. Kehadiran James Horner sebagai Penggubah Musik

Tidak ada yang menyangkal kualitas komposisi musik gubahan James Horner di dunia film. Karyanya sudah mengisi lebih dari 100 film layar lebar, terentang sejak tahun 1979 hingga 2016, setahun setelah kematiannya.

Braveheart (1995), Apollo 13 (1995), dan A Beautiful Mind (2001) hanyalah beberapa film yang membawanya masuk nominasi Oscar yang berhasil diraihnya lewat film Titanic (1997).

Untuk film The Boy in the Striped Pyjamas ini, James Horner menawarkan diri untuk menggarap komposisi musiknya. Bahkan dia rela memangkas honor yang biasa dia dapatkan agar bisa ikut dalam produksi film ini.

James Horner pun tampil secara khusus memainkan pianonya dalam salah satu soundtrack film ini atas keinginannya sendiri karena merasa tersentuh dengan kisahnya.

Walhasil, setiap adegan di film ini terasa berisi dengan iringan musik darinya. Dan khusus adegan akhir, jantung kita ikut dipacu dengan musik yang tempo dan ritmenya semakin meningkat. Inilah kehandalan James Horner yang sulit ditandingi oleh komposer lain.

5. Syutingnya Dilakukan di Hungaria

Latar lokasi film ini hanya di dua tempat, yaitu kota Berlin di Jerman dan area pedesaan sekitar kamp konsentrasi yang kemungkinan besar adalah kamp Auschwitz di Polandia. Namun ternyata syuting film ini dilangsungkan di Hungaria dari bulan April hingga Juli 2007.

Beberapa lokasi di kota Budapest menggantikan latar kota Berlin, termasuk Pekuburan Kerepesi. Sedangkan untuk daerah pedesaan dilakukan di wilayah Budafok. Sementara untuk adegan interior seluruhnya dilangsungkan di Studio Foto, Budapest.

Setelah proses syuting selesai, proses pasca produksi dilanjutkan di London. Total biaya produksi film ini sekitar $13 juta.

6. Berjaya di Beberapa Festival Film Dunia

Berkat kualitas yang baik, film The Boy in the Striped Pyjamas cukup berjaya di beberapa ajang penghargaan film internasional.

Sebagai film Inggris, tentu saja film ini masuk sebagai nominasi di British Independent Film Awards pada kategori Best Director dan Most Promising New Comer untuk Asa Butterfield, serta berhasil meraih satu piala bagi Vera Farmiga sebagai Best Actress.

Sedangkan di Goya Awards, film ini masuk nominasi Best European Film. Dan di Irish Film and Television Awards, film ini masuk nominasi Best International Film. Dan terakhir, di ajang Young Artist Awards, Asa Butterfield dan Jack Scanlon masuk nominasi Best Leading Performance.

Rasanya apresiasi dari beberapa ajang penghargaan film internasional di atas sudah cukup menjadi bukti akan kualitas yang dimiliki oleh film ini.

7. Menuai Kritikan dari Para Ahli Sejarah

Meski kisah yang disuguhkan hanyalah fiktif belaka, namun karena memiliki latar belakang sejarah tentu saja keakuratan fakta dan tema yang dipaparkan akan dinilai pula oleh ahli sejarah. Mereka menilai film ini menggambarkan kesetaraan yang salah antara korban dan pelakunya.

Hal ini dilihat dari adegan akhir yang memperlihatkan berkabungnya keluarga Bruno yang bisa menimbulkan perasaan simpati kepada pelaku Holocaust.

Dan menurut pakar Holocaust, hal ini bisa menimbulkan persepsi lain terhadap Nazi, terutama pada generasi terkini. Oleh karena itu, para ahli ini tidak menyarankan novel dan filmnya sebagai bahan bacaan bagi siswa di sekolah.

8. Fakta Sejarah Sebenarnya yang Terlewat dalam Film

Para ahli sejarah kemudian melanjutkan bahwa masih banyak fakta tidak akurat yang ditampilkan di film ini. Di pesta perpisahan pada awal film, terdengar musik jazz yang dimainkan oleh band pengisi pesta.

Hal ini tidak mungkin terjadi mengingat Nazi sudah melarang memainkan dan memperdengarkan musik jazz sejak era 1930-an. Dan film ini memiliki latar waktu sekitar tahun 1942.

Dan juga selama masa perang, Nazi tidak mengizinkan adanya pesta di wilayah kekuasaan mereka, terutama pesta itu diselenggarakan oleh petinggi militer mereka.

Kemudian fakta tentang kamp konsentrasi Auschwitz, dalam film ini disebut oleh Bruno dengan “Out-With”, memiliki tiga lapis pagar kawat yang masing-masing berjarak 3 meter. Tapi di film ini hanya diperlihatkan selapis saja.

Di kamp juga, terlihat ada tahanan Yahudi yang turut membantu tentara Nazi untuk menggiring tahanan lain ke bilik gas. Mereka disebut Sonderkommandos.

Faktanya, mereka memang membantu urusan tentara Nazi di kamp tapi tidak ditugaskan untuk menggiring rekan mereka ke bilik gas. Namun mereka bertugas membersihkan sisa jasad setelah eksekusi di bilik gas.

Selain itu, untuk anak berusia di bawah 10 tahun, hidupnya tidak akan lama di dalam kamp konsentrasi. Karena dianggap tidak berguna, mereka telah dibunuh terlebih dahulu sebelum masuk kamp atau mendapat giliran masuk bilik gas lebih awal ketika mereka tiba di kamp.

Dan rasanya tidak mungkin bagi tahanan di kamp Auschwitz bisa memiliki waktu senggang tanpa pengawasan dari tentara Nazi.

Dari sisi keluarga Bruno, diperlihatkan mereka sangat agamis. Saat di kereta, Gretel berdoa sebelum tidur. Padahal faktanya, Nazi mencabut semua mata pelajaran agama di sekolah dan tetap berlaku selama mereka berkuasa.

Dan suatu hal yang tidak mungkin bagi anak Jerman seusia Bruno, apalagi dia berasal dari keluarga petinggi militer Nazi, tidak tahu rencana Nazi dalam invasi wilayah dan pemusnahan etnis Yahudi.

Doktrin ini sudah diberikan kepada anak-anak di Jerman sejak mereka berusia 5 tahun, sedangkan Bruno sudah berusia 8 tahun. Inilah salah satu bentuk kekejian Nazi dalam menyebarkan doktrinnya.

Itulah beberapa fakta yang ada di sekitar produksi film ini berikut beberapa tanggapan dari para ahli sejarah tentangnya.

Memang cerita film ini mampu menyentuh hati, tapi kita tidak boleh melupakan kekejian yang dilakukan oleh Nazi di dalam sejarah, khususnya peristiwa Holocaust. Di atas segala kekurangannya, film ini tetaplah sangat layak untuk ditonton. Jangan dilewatkan, ya!